l'ardoise

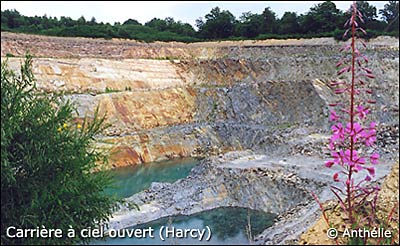

L'exploitation ardoisière a façonné les paysages du département et marqué les esprits. De Fumay à Rimogne en passant par Monthermé, la présence des verdoux (ou verdaux), témoigne de l'importance des chantiers menés au travers des siècles.

Du fond (craboteur, coupeur, porteur...) ou du haut (fendeur ou débiteur), l'ardoisier ardennais reproduisait fréquemment un schéma social connu de siècle en siècle. Jusqu'au début du 20ème siècle, le jeune homme occupait souvent dans l'adoisière, et avec grande fierté, la place laissée libre par un père ou un grand-père parti en retraite. Malgré des conditions de travail et de vie très difficiles, à Haybes, Fumay, Rimogne ou Harcy, on devenait ardoisier de père en fils. En assurant l'exhaure (par pompage de l'eau), les femmes assuraient un complément de salaire au mari ardoisier. Les gamins trouvaient souvent, dans les baraques à la surface, le moyen de générer un tout petit pécule.

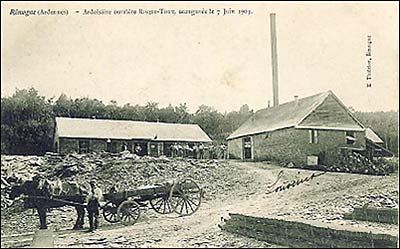

Sur le territoire d'Harcy, quatre sites seront exploités : la Fosse aux Bois (1839), la Rocaille (1840), la Richole (1842) et également Risque-Tout. La grève d’avril 1901 amena la constitution, par les ouvriers licenciés, d’une « Société coopérative ouvrière ». Celle-ci fut inaugurée le 7 juin 1903 et dissoute en 1908.

Le 20ème siècle sera fatal à l'exploitation de l'ardoise dans le département.